1/3 2016年11月26日,小兴安岭,鄂伦春猎人葛春勇,和他的汉人同伴打猎归来,这天他们捕获了三只野猪。鄂伦春族祖辈狩猎的区域,小兴安岭山脉贯穿中国黑龙江省,每到冬天,猎物的足迹在雪地上清晰地显现出来,是猎人们狩猎的最佳时机。/本组图片 澎湃新闻记者 周平浪

2/3 鄂伦春族猎人葛春勇的儿子,现在在政府部门工作,他不会骑马,也不会上山打猎,而葛春勇也不想让儿子跟他一样辛苦,有个安稳工作挺好。

3/3 2016年12月1日,黑河市新生鄂伦春族乡一处景点,摆放着两个给游客拍照留念用的鄂伦春族假人。开发鄂伦春族旅游资源是当地政府的主要工作之一,当地的旅游景点大多围绕鄂伦春族文化兴建。

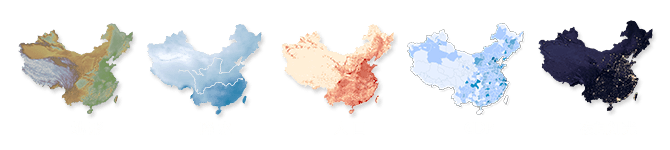

我们沿着胡焕庸线,这条人口地理分界线,

穿越了中国大地最敏感多变的地带。

这条线出自胡焕庸1935年发表于《地理学报》的研究。

他把黑龙江瑷珲与云南腾冲连在一起,

给世人看这条线两边的显著差异:

东南边,全国96%的人口,生活在全国36%的面积上;

西北边,64%的面积上,只生活着4%的人口。

八十多年后,两边的差异仍然稳定存在。

在不同的中国地图上,这条线清晰可辨。

而当我们踏入这条线,地图上的差异从眼前消失了。

在任何一点,方圆百公里之内,东西两边没有区别。

把胡焕庸线仅当作分界,我们就会忽视它本身的宽度。

这是一条脆弱而美丽的走廊。

在这条胡线走廊上,

400毫米等降水量线游移不定,耕作的农田与放牧的沙地相互交错;

地上许多植物无法扎根,地下涌动板块挤压之力;

人们挖掘远古时期的煤,也得不时应对地震、泥石流等地质灾害;

不同民族的风俗习惯,也在此碰撞交融。

在这条过渡带上,紧贴大地生活的人,

需要承受生态环境的复杂多变。

这条线上充满了人与环境的博弈、对生计的选择,以及不得不承受的伤痛与告别。

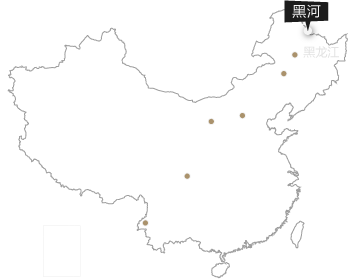

在黑河新生乡,胡线走廊北边的端点,严宝利在家养了一匹马和十多条猎狗,为的是能在每年11月到1月的狩猎期,与鄂伦春猎户葛春勇搭伙打围。

鄂伦春人上百年来以打猎为生。如今,在中国严格禁枪的背景下,狩猎期能合法持枪的鄂伦春猎户只有十二个,葛春勇是其中之一。有了葛春勇这个搭子,严宝利才能名正言顺地上山打猎。

猎户都得养狗养马。翻山要骑马,打猎时狗是主力。猎人得靠狗扑住猎物,才能用枪瞄准打。猎人要打野猪,狗会咬野猪的拱嘴。野猪有长长的牙,劲儿很大,会把狗掀上天。人得靠马拽着猎物回去,马一路上浑身像水洗过。

葛春勇家原本有四条猎狗,但去年冬天下雪前,不知怎么全死了。他不得不和往年一样与严宝利等人搭伙。

可以持枪的葛春勇(中)和不能持枪的严宝利(右)等人一起搭伙进山打猎。2016年11月26日,小兴安岭猎人营地,夜里大家一起挤在炕上。

严宝利祖上是闯关东过来的山东人。媳妇孟英武是鄂伦春族,算起来是葛春勇的侄女。

严宝利平日在港口卸货,冬天封冻,无事可做,正好去打猎。

而对鄂伦春人葛春勇来说,只在狩猎期这段时间,他才能挎着从派出所领来的猎枪,在山林寻找和追逐猎物,回味祖辈的潇洒与荣光。

打猎回来,葛春勇还得把猎枪交还派出所枪库。这把枪他十八岁买来,用了三十年,上面全缠着胶带。如今不能换发新枪,葛春勇也需要更多猎狗出力。

严宝利的狗太多。这回上山,严宝利赚了六千多块钱。孟英武算算,这些钱大概刚够一年的狗粮、马料,以及给马狗看病。

严宝利图潇洒痛快,而孟英武倒不太希望丈夫与叔叔合伙打围。她感觉这事儿遭罪。

过去,她的父母为了打猎,常年住在山上。房子上头露着天,四周透着风,钻在袋子里才暖和。为了御寒,鄂伦春猎人酒不少喝;一路上靠干粮,吃的东西太干,胃也被搞坏了。

孟英武父母后来下山定居,并分到了地,但却早早过世。她疑心,这与早年的打猎生活有关。葛春勇常年打猎的父亲也早已过世。

与之相应,鄂伦春族有医药费的福利。葛春勇一年有四百块药费,住院能百分之百报销。

鄂伦春人的一项生计与山林有关。葛春勇春秋两季上山做护林员,每季十来天。2014年开始,这份工作的薪水从每年一千二涨到四千五。

每逢合法狩猎期,许多不法份子也趁机进山盗猎,猎枪也比鄂伦春的12支老枪好。这令鄂伦春人痛恨。不仅因为这威胁到自己的合法持枪证权,更因为那些人不守打猎的规矩,见着野兽就打,母的、小的都不放过。

作为一个鄂伦春人,孟英武就觉得,有野猪肉吃就行了,打猎不能做丧天良的事。

“野猪不断繁殖,还吃庄稼。打野猪我不反对。但狍子不希望他们打。狍子过完年开始怀孕。作为女性,我不建议我爱人去。一般别人家有狍肉吃,我们家没有。我觉得,要是他们这么打,早晚狍子会灭绝的。”

但严宝利想的是,要是运气好,冬猎能赚不少钱。毕竟山上除了野猪和狍子,还有不少更值钱的东西。

严宝利和孟英武的儿子入了鄂伦春族。严宝利喝多了酒,就说:“我是鄂族人的爹。”

孟英武之前在乡里的小学当老师。但小学生越来越少,民族乡本土不到二百户人家,不少人带着孩子去外面打工。如今她在鄂伦春民族文化传承教育基地上班,这里有鄂伦春族的手工、布艺、木工等车间与展厅。

鄂伦春民族风情依托于打猎,如今大抵用来展示。

孟英武不喜欢丈夫打猎,葛春勇也不希望自己儿子打猎。葛春勇的儿子感觉,打猎是纯受罪。正好,那杆猎枪也不能继承。

在胡焕庸线南端的苏典乡,当女高音般洪亮的猿鸣响起时,傈僳族的早正旺就会想念那只再也唤不回的小高黎贡白眉长臂猿。

那只小猿曾被偷猎者捕获。森林公安把它救了下来,又委托早正旺放归森林。

长臂猿是领地意识很强的动物,有固定的家域。但早正旺不知它原先的领地,就把它带到对面的山上,希望它能和那里的长臂猿相处,或是寻找到新的居所。

早正旺给小猿起了个名字叫京京,每天给小猿带水果。只要听到早正旺的声音,京京就会跑过来,接过早正旺手中的水果。但两三个月之后,早正旺怎么叫,京京都没有再出现。早正旺不知,京京究竟是被人抓去了,还是在竞争中被别的猿打死了。

早正旺多年后回忆起来,还是觉得心疼,就像是丢了自己的儿子。

这种长臂猿会站在树梢向着太阳鸣叫。乡民认为它们能预知村庄的灾害,把它们当做“神猿”。在上世纪八十年代末禁猎前,早正旺多年以上山打猎为生。但他守着祖训,从来不打这些长臂猿。

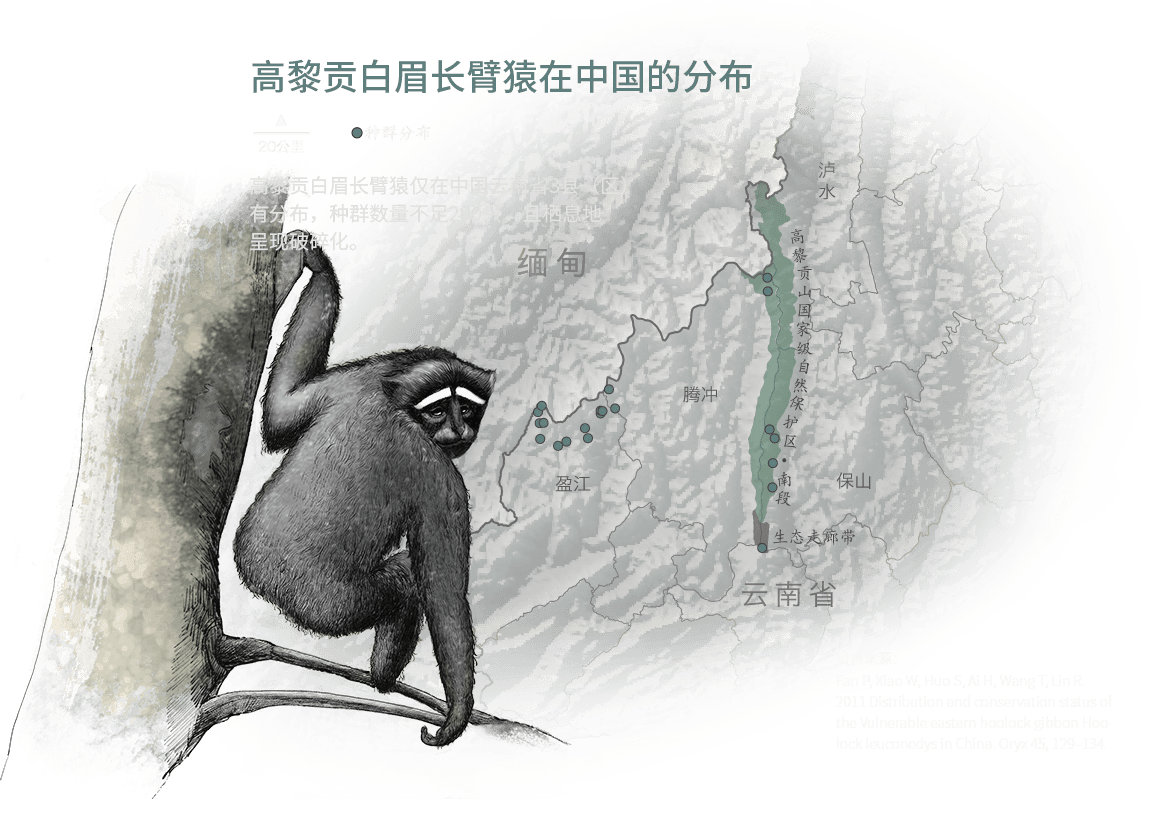

傈僳族的早正旺是护林员,跟他一起生活在中缅边境的还有高黎贡白眉长臂猿。这个新的物种刚被命名,就已生存形势严峻。

这里是广义的高黎贡山的一部分。高黎贡白眉长臂猿只在高黎贡山生活,种群如今不到二百只。

高黎贡山拥有丰富的野生动植物资源。这里山脉南北狭长,跨越中缅边境。五千多米的雪峰终年不化。由于板块挤压,大山垂直高差巨大。云豹、红腹角雉、灰腹角雉等其他珍稀物种,也在高黎贡山安家。

高黎贡白眉长臂猿是全世界居住海拔最高的类人猿。幸运的话,穿越海拔两千多米的森林和低海拔热带雨林,能听到它们的鸣叫,那是为了寻找伴侣,或宣示自己的领地。

但面对人类,这些宣示多少显得无用。人类的村庄、农田、公路扩张,逐渐蚕食长臂猿的栖息地,让它们不得不退到海拔更高、更隐蔽的地方,或选择与人为邻。长臂猿的生育率原本较低,而栖息地的破碎,更使得种群之间难以交流配对。

在中缅边境,还流传着猿脑可治癫痫的传说。有人铤而走险,捕猎本就极度濒危的野生动物。

1989年禁猎后,早正旺被林业局聘为护林员。每月要在山里巡护大概二十五天,每天走上五六个小时到十二小时不等。他一路上得清理偷猎者下的套子。如果遇见人打猎,就劝阻他们,或报告森林公安。这份工作的月薪过去是500元,自今年起涨到780元。

但偷猎者往往难以防范,境外偷猎者更难以制裁。即便能制止偷猎,野生动物的生存空间,也难免受到人类各种经济活动的影响。

比如砍树。早年除了打猎,早正旺还曾在中缅两国的林场做砍树工。1998年洪水后,南方宣布禁伐,又过了几年,缅甸也不让砍树,早正旺这个生计就消失了。

早正旺家里也种草果。这种调料能为早正旺一家带来一年约一万元的毛收入。草果在过去十年间,成为当地最主要的经济支柱。但为了草果,人们要砍掉树下的灌木和杂草。这其中就有长臂猿的食物。另外,人频繁进入森林,也影响了长臂猿的活动,使得它们花费在寻找食物上的时间更长,而休息的时间更短。也就是说,长臂猿的生活更吃力了。