“难民问题,其实对我来说冲击不大。”张国庆(化名)告诉澎湃新闻记者,“但是对奥地利政党的选举来说是有冲击的。”来自浙江青田的他已经在奥地利呆了近40年,担心如果右翼政党上台,政策可能倾向于排外。

关注难民问题的华人并不在少数。德国柏林工业大学的学生范岂超对澎湃新闻表示,他认为德国的难民政策存在问题。“我其实是比较支持德国政府敞开了去接触难民,但并不是说所有难民真正都来自于战乱国家,真正希望去逃难的。很多德国纳税人的钱就用到了这些人身上,对他们(德国人)本身是一种不公平,所以至少对进入的难民应有一个适当的监控。”

对难民身份的担忧更多来自安全问题。11月中旬巴黎恐怖袭击事件发生后,一名袭击者尸体旁发现的叙利亚护照引发关注,让本来就在欧洲土地上迅速涌动的反难民浪潮,加速冲击着欧洲多国的政治格局。

旅欧华人谈欧洲难民危机。 / 视频 澎湃新闻记者 陈荣辉

民族主义抬头?

“最近有一个很明显的感觉,自从难民潮事件爆发以后,你会在街上,或者平常上班的路上,遇到更多人过来乞讨,跟你要钱。”奥地利华语媒体记者小陈告诉澎湃新闻,最近去办理居民卡手续,发现去申请居住的人变多,难民想让自己留下来。

奥地利华语媒体记者李烨告诉澎湃新闻,不管是奥地利人还是华人,都希望能保持相对平稳、安全的生活状况。“就是不要影响到奥地利人们正常的生活,基本上各项政策不要改变。”他说,“因为我们怕带来不安全的因素,时常有难民的负面报道,我们看到了一些隐含的不安全因素。”

如果说,作为“外来人口”的华人都感觉到了担忧,这些欧洲国家的“原住民”们,是否会产生激烈的民族主义情绪?

就在11月16日夜晚,巴黎恐怖袭击发生后不久,德国东部德累斯顿的街头再度涌上了超过3万名反移民示威者。这种被称为“PEGIDA”(爱国的欧洲人反对西方伊斯兰化)的游行运动曾在今年年初巴黎《查理周刊》事件后一度掀起高潮,旨在反对默克尔的难民政策,向德国政府施压,号召采取严厉措施限制进入欧洲的外来移民,尤其是穆斯林移民。

“阻止难民庇护的骗子!一个难民也太多!不欢迎!把他们驱逐出去!”

“伊斯兰的泛滥对德国是致命的!”

街头的两条排外宣传标语如此写道。

近几个月来,随着难民大量涌入,德国频频爆发针对难民的暴力事件,造成多名难民死亡和受伤,难民营被烧毁。

虽然奥朗德曾强调不该让难民背负恐怖分子的黑锅,但巴黎恐袭的爆发依然令全欧洲范围内的“恐伊斯兰”情绪不断上涨。

当地时间2015年11月17日,法国与比利时边境,法国军警在道路上设卡检查入境车辆和人员。 / 视觉中国 图

在法国北部的加来难民营,这里聚集的大多都是准备穿越英吉利海峡前往英国的难民。来自阿富汗的伊萨(Ali Isar)表示,巴黎的恐袭只会让他更加坚定离开法国的信念,“如今法国也有恐怖分子的组织了,这太可怕了。”

一名在难民营工作的医务工作者称:“很显然,他们也很害怕,他们担心自己会发生些什么,因为法国已经有太多排外和恐伊斯兰的倾向。”

“大批难民涌入之后的安置的问题怎么办?因为德国本身的失业率就比较高,那要这些人加入以后,纳税人的钱去哪?另一个问题是,这些人最后怎么在这里生活下去。”德国华人设计师GIYA告诉澎湃新闻,“如果没有办法真正解决他们的生活问题,或者就业问题,我觉得仅仅接收是第一步,之后有更多的隐患。”

“这次的袭击将会造成公众对难民问题的两极分化,以及政治分化,那些已经带有偏见和恐惧的人的思想则会更加根深蒂固。”波兰科学院移民问题专家福米纳(Joanna Fomina)指出。

右翼崛起?

德国《明镜》周刊9月的一项民意调查显示,默克尔因实施开放接纳叙利亚等地的难民政策,国内声望下降,支持率比6月下跌5个百分点,为64%,跌落到了德国外长、财政部长、总统高克之后的第4名。

2015年是默克尔执政的第10个年头,10年来,这位被称为“欧洲女王”的领导人带领欧盟与美国在伊拉克问题上重建关系,渡过欧债危机、乌克兰危机,如今,在难民的这张赌桌上,默克尔似乎放上了她过去10年积累下来的绝佳声名,而面临着内忧外患,这场危机是否会为“默克尔时代”画上句号呢?

当地时间2015年10月25日,比利时布鲁塞尔,欧盟成员国领导人出席会议,讨论难民危机。会间,德国总理默克尔与希腊总理齐普拉斯在走廊上交谈。 / 视觉中国 图

国际和欧洲移民研究协会会长帕斯托雷(Ferruccio Pastore)向澎湃新闻分析称,欧洲的政治格局很显然已经被难民危机影响了,但极右翼势力上台的可能性依然不大。“近一个月来,德国的难民政策都在不断调整,这证明了德国的执政党正处于一种挣扎当中,德国总理默克尔也因此受到了一些孤立,虽然执政联盟中的社民党依然会支持她。”

欧洲政策研究中心专家艾玛诺里迪斯(Janis Emmanouilidis)分析称:“她(默克尔)目前在国内所面临的压力是她从未面临过的,刮在她脸上的风寒冷而又强劲,如果她再遇到更多严重问题的话,这对于欧洲都会有负面的影响。”

近年来,在经济和政治上都存在分歧的欧洲,越来越依赖默克尔领导下的德国引领他们走出方向。

“任何实质性决定,没有德国在场都无法达成。”艾玛诺里迪斯说,“它是不可或缺的力量,但无论是谁在柏林掌权,他/她其实都能在欧洲起到引领的作用。”

与此同时,巴黎恐袭之后,德国反移民立场的德国选择党的支持率则由8月的3%一跃而上,升至10%以上。

同济大学德国学术研究中心副主任郑春荣向澎湃新闻解释称,德国选择党事实上在之前因为内部纷争已经被削弱,而巴黎恐袭事件的爆发,则帮助了选择党的再度崛起。

“部分选民可能会偏向到这种疑欧的势力中去。而疑欧、反欧或是右翼势力的增强,其实对于主流政党是一种挑战,因为主流政党必须对民意的改变作出反应,但同时也不能放弃原有选民的意见。”郑春荣说。

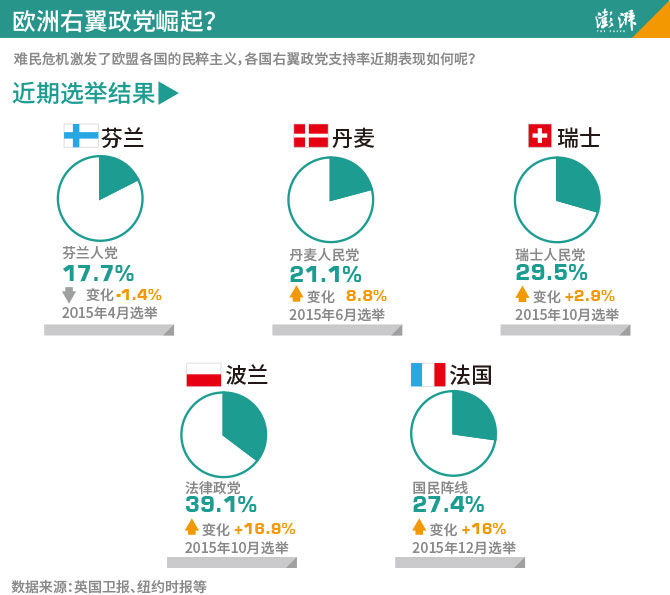

不仅仅是德国,全欧洲范围内的右翼势力都在巴黎袭击后迅速借机爬升。

12月6日,法国袭击事件后首次地方选举首轮投票结束,根据投票站出口民调显示,极右翼政党“国民阵线”(FN)占据领先地位,取得了“历史性大胜”。

10月25日,波兰右翼政党法律与公正党以39.1%的得票率在该国的议会大选中意外胜出,时隔近十年将重新组阁执政。该党派一直以来都存在着“疑欧”倾向,并反对波兰加入欧元区。

奥地利极右翼政党自由党也在民众日益高涨的反移民情绪中支持率走高。近期的民调显示,自由党的支持率一度与战后长期执政的中左翼政党社民党接近,甚至有机会成为议会第一大党。

6月,丹麦自由党领导的中右翼联盟则击败了社会民主党为首的中左翼政党联盟,其联盟中就包括具有反移民立场的丹麦人民党。

上海欧洲学会副会长叶江则预测称,在此背景下,欧洲的极右翼势力影响力会增强,但是很难上台。中右翼势力会因此得利,因为欧洲各国的大部分选民虽然不会支持极右翼政党,但会逐渐趋向保守。

欧洲的未来?

“欧盟或许是上个世纪一场最伟大的建设国家的试验,但这个项目已经碰上了两道坚硬的砖墙。一道是陷入麻烦的通用货币——欧元,还有一道就是难民危机。”国际事务评论员曼索普(Jonathan Manthorpe)在其专栏中写道。

在欧盟不远的未来里,难民问题势必如影随形。

此前,欧盟达成的强制性难民分配计划也正在濒于流产,遭到许多东欧国家的抵制。

帕斯托雷向澎湃新闻表示:“我不能说是巴黎袭击最终造成了难民分配计划的失败,因为这项计划在此之前就已经问题百出,并不有效了。目前真正获得分配的难民人数非常非常有限,仅有几百人,但要知道,16万人才是这项计划真正需要安置的难民总数。”

站在执牛耳的位置上,默克尔希望除了通过欧盟的共同协作,也能拉拢土耳其来共同分担难民的负累。

在11月12日的欧盟峰会上,欧盟表示愿意向土耳其提供30亿欧元(约合203.8亿元人民币)的援助,以要求土耳其帮助消化一部分难民。

此外,欧盟还将帮助土耳其在中东地区为叙利亚、伊拉克、阿富汗等地的难民建立难民营。以此为交换,欧盟还将重新考虑允许土耳其加入欧盟,并在未来为土耳其公民提供整个欧盟范围的优厚签证条件。

但即便如此,难民问题何时能得到彻底解决仍然不容乐观。

英国国际发展部大臣格林宁(Justine Greening)断言称,难民问题可能还将席卷欧洲长达20年。

据欧盟委员会最新的一项统计显示,到2016年,大约有150万难民到达欧盟,而到2017年末,这一数字将达到300万。

当地时间2015年10月26日,大批难民在斯洛文尼亚军警的护送下,前往一处位于该国与克罗地亚边境的难民营。 / 视觉中国 图

格林宁表示,以叙利亚目前的情况看来,叙利亚难民在近20年内应该都不会回到故土,而近期俄罗斯对叙利亚的介入可能也会造成更多的叙利亚公民逃离家园。

“所以仅仅为他们提供食物、水和帐篷是不够的,如果人们要当20年的难民,那么他们就会希望他们的孩子接受良好的教育,他们则需要工作和生存。”格林宁说。

报告显示,尽管难民的人数庞大,可以促进欧洲的年轻劳动力市场,且延缓欧洲的人口老龄化,但难民对于欧洲经济的促进作用可能是微乎其微的。相比经济移民,难民往往趋向于寻找低酬劳的工作,在欧洲的就业率将会更低。虽然欧洲经济总量会因此上升,但总的来说,“对于人均GDP的影响可能是微小和负面的”。

帕斯托雷则向澎湃新闻坦言,欧洲的未来难以预测,可能出现极化。

“一方面,欧盟可能会被拆分,再次回归国家化,边境意识和国家意识加强;另一方面,欧盟可能反而会更统一,不同的主权国家最终走向一个完全的共同体。”

欧洲完全的共同体虽然仅仅只是一个概念,但已经被谈论了很多年,而现在,随着难民危机的发酵,建立一个完全的欧洲共同边境,组建共同的边境巡逻队的问题正在被放上台面,被认真考虑。

“在这之后,或许还会有共同的欧洲情报机构,甚至是共同的欧洲军队和欧洲政治联盟。”帕斯托雷说。

他是否有些乐观?