进入深秋海水渐寒的时候,黄渤海沿岸的海参也到了采收季节。

抓着船上的升降杆出了水面,40岁的王忠华一脚踏上甲板,另一脚得借着手的力才能跨过船舷。卸下绑在腰上沉沉的铅块和氧气罐,他长长的舒了口气。他的右腿在2010年左右被诊断为股骨头坏死,走路一瘸一拐。医生认为这与长期在高水压工作相关。那是他第一次知道工作会给身体造成损害,医生奉劝他改行。

王忠华是中国北部临海城市大连长山岛上的一名潜水员,下水主要是为了打捞趴在海底的海参。

海参在中国北方的饮食中有无可比拟的重要性。在大连,风俗讲究每年冬至开始吃海参,要整整吃上九九八十一天,有的人甚至连早餐也会炖个海参,就白米饭或是粥,他们相信这能强筋健体。

2017年12月18日,王忠华(右一)和其他潜水员一起下水捞海参,当天气温3℃ / -7℃,海洋表层水温2.5℃。

王忠华这样的潜水员就是随着深海刺参养殖行业兴起的。他记得,大约15年前刚入行时,这还是个很新鲜的职业,“挣钱多,但不知道还有什么职业病,”吸引了不少人。干了几年以后,他出水的时候总觉得右腿疼,有一块块的紫色淤青,后来在医院确诊。每次疼了,就服几片止疼药。

和那些休闲潜水的人不同,他们的工作实在和美景、浪漫沾不上边。好几个潜水员都说,他们第一次下水前都以为海底会像电视中展现的那般美好,但其实绝大部分时候,这里海下混黄,有时能见度实在太差工作还得暂停。

虽是初冬,但海水冰凉刺骨,王忠华和他的搭档们清晨六点就来到海上。他们在潜水服里套上厚厚的棉衣棉裤,但起的作用很小。

“最冷的时候,在船上怎么拍(手脚)都感觉不到疼,就冷到那种程度。”——王忠华

这里的海参都生活在水下20到30米的海底,为了顺利下潜,他们每个人腰上都要绑上约40斤重的铅块。一下去,就贴着海底寻找那些躲在石头缝和砂砾里的宝贝,直到一罐氧气快耗尽才上来。

穿好潜水服,王忠华站在船舷边上抽烟。

潜水员在水下意外死亡的事在岛上时有发生。去年四月,王忠华的一位朋友就走了。“在水下都不知道发生了什么事,干这一行不知道又能干到哪一天,”他说。

他虽然想转行,但实在找不到收入更好的工作。去年他租了一辆出租车,早上采参,下午就出去跑出租,但“出租不挣钱,一个月天天干就四五千,家里还有老婆小孩要养,”但潜水几个月就能赚回一年的生活费,所以到现在他的转行计划还搁置着。

对于海参食疗的记载在中国2000多年前的汉代就有,不过真正流行起来是在普通中国人的钱袋子鼓起来后。长山岛的不少居民说,过去不用潜水,海边就能捡到,没什么人觉得这是有价值的东西,”长得像虫子“,直到1980年代随着外面的消费热潮,才变得稀有和昂贵。

王忠华所服务的海参渔场由过去大连的国营渔业生产大队改制而来。这家渔场过去的负责人唐士晶是大连较早从事海参养殖的人之一。他还记得在1970年代的时候,从事海参养殖的渔场屈指可数,大众消费极少,这使得许多生产队对要不要发展养殖举棋不定。

“而且那时候鱼多得不得了,海洋就像处在原始没开发的状态,大家更愿意去捕捞,”他说。

傍晚,海上的夕阳照在连片的养殖浮筏上。

他所在的生产队真正开始尝试大规模海参养殖是在1987年,通过投下人工礁石给海参营造更适宜的生存环境。与此同时,许多人开始将滩涂改建为海参塘。海参养殖很快在大连拓展开来。发展到今天,中国北方的可利用滩涂,几乎都被养殖场占据。

这引发了生态学家的担忧。国际自然联盟的一份报告评估说,中国因为沿海开发而损失了超过一半的海岸湿地,但这里是东亚、澳大利亚间迁飞候鸟的驿站,至少有33种全球受威胁的和近危的鸟高度依赖这里。

中国对海参消费的高涨,在全球都助推了海参捕捞。根据中国渔业统计年鉴,全国2016年海参养殖产量超过20万吨,这其中绝大部分消费在了国内,但每年仍需要从全球进口大量的海参。

一份由中国海洋大学和中国水产科学园所做的研究说,以鲜重计算,全世界海参捕捞在1950年是4300吨,到了2000年超过2万吨,达到一个高峰。与此对应的是,野生海参在许多地方遭到过度捕捞。

从拉丁美洲的厄瓜多尔到亚洲的印度尼西亚,全世界至少90%的热带海岸地区都加入了这场海参的全球贸易。但根据一项评估,全球约38%的海参渔场被过度捕捞,20%的渔场资源耗尽。而且当一种海参被过度捕捞后,渔民们边会寻找新的替代品种来继续这样的贸易。现在,对全球377种海参的状况进行分析后,世界自然保护联盟将7种海参列为濒危,还有9种列为易危。

在中国市场上,“野生捕捞”是一个富有魔力的广告词,它常常意味着这天然、无污染,哪怕是那些人工投放在海底的海参,也被冠以“野生”。但真正的野生海参正在被这个市场摧毁。

全世界已知的海参超过1200种,但中国人独爱其中的刺参。除了刺参外,大约还有20种是在中国可供食用的,但没有哪一种像刺参的身价那么高,养殖和食用范围那么广。

海参以海底污泥中的有机碎屑为食,它们还有一个特性最为人所熟悉——当受到威胁时,海参会吐出内脏求生。它们行动缓慢,终其一生都仅仅在海底几平方米的范围活动。不过,它们在海洋生态链中的地位不可小视。

大连海洋大学讲师张鹏介绍说,它们就像是土壤中的蚯蚓加速有机物的分解,另一方面,它们的排泄物可以被微生物和其他底栖动物利用,其身体是更高一级的海洋动物的食物,使得物质和能量向着高端食物链传递,构成了地球生态系统的循环。

但是,如果在中国的学术网站搜索会发现,绝大部分对海参的研究仍旧集中在养殖和营养价值方面,而极少关注它们在野外的生存状况。但是渔民们非常清楚,不论是北方的渤海黄海,还是南方的南海,在中国真正的野生海参越来越难找到。

“现在浅海海参很少,除非到更远的地方去。”王忠华说。

夏初,邻近一年一度的海带收获季节,中国山东半岛东端的青鱼滩村,一列列的浮漂填满了整个海滨,望不到头。星星点点的舢板在浮漂组成的阵列里穿梭,收割海带的工人将一串串巨大饱满的海带从海里提起割下甩在舢板里。很快,船舱里的海带就堆得比人还高。

青鱼滩所在的荣成市是中国最大的海带养殖基地,年产量约占中国一半左右。这里的老人们说,青鱼滩虽然早在1950年代就开始养殖海带,不过在1980年代前,海洋捕捞仍然是最主要的生计。

青鱼滩的名字据说来于“青鱼”,也是太平洋鲱,这种鱼广泛分布在北冰洋以及太平洋东西部,体型细小,总是成群结队的活动。曾经每年的3、4月间,黑压压的鱼群洄游到青鱼滩一带,给渔村带来了丰厚的收入。

年逾80岁的退休渔民李树干回忆说,青鱼最多的时候船桨扔进海里都会立起来,水面挤得就像炸开了锅一样噼啪作响。渔民们捕捞一天,装满了青鱼的篮筐就能排满整个沙滩,接下来他们会用刀刮开青鱼肚子,取出完整的青鱼籽,鱼肉一般在本地消费,青鱼籽则出口日本等地。

李树干打了几十年鱼,如今住进了新盖的小楼房里。

不过这都是1970年代的事情,李树干曾经一网打上来7万斤青鱼,从那以后,过去短短几十年的时间,青鱼资源迅速衰竭,促使沿岸的渔民们不得不放弃捕鱼,转而走向养殖。

“渔民现在偶尔还能看见青鱼,打上来也就三五条,很少见了。”他说,他从16岁开始打鱼,一直干到56岁,在海上的生涯里,大部分时间都在和青鱼打交道。但是现在,青鱼滩30岁以下的年轻人都很少见过青鱼。

上海交通大学人文学院教授李玉尚的研究发现,青鱼滩的青鱼旺发与远在400多年前的秘鲁南部火山埃纳普蒂纳喷发有关系。那是目前已知的数百年来南美洲最大的火山喷发,它所引发的连锁反应导致包括中国在内的许多国家此后数年都出现了异常降温,作为一种冷温性中上层鱼类,海洋表层的温度对青鱼的繁衍影响巨大,而也就是在那一次的降温中,黄海的多处都出现了持续多年的青鱼旺产。

这些变化甚至一定程度上引发了山东半岛的移民潮。在青鱼滩所在的荣成,老渔民都说,家里老人讲过,岛内的居民被这种丰厚的回报所吸引,逐渐向海边迁移,他们称自己是“赶青鱼”而来。对许多史料的研究发现,这在17世纪的中国形成了一股高潮,沿海许多村庄因此形成。

在研究者眼里,青鱼是对水环境变化异常敏感的鱼类,它们的资源量在历史上多次随着气温变化而剧烈波动。通过对过去几十年所记录的青鱼捕捞量与海洋观测站所记录的同时期海水表面温度变化,李玉尚说,每年三月的海水表面平均温度对青鱼当年资源量的影响最为显著,而这时候正是鱼卵孵化的关键时期。随着全球气候变化,海水的温度上升更为显著,这可能进一步推动青鱼在黄海的产卵场退缩。

山东大学教授阎淑珍曾经在90年代时尝试对青鱼进行人工繁育,看到海边大规模的无序捕捞,这位老教授不禁担忧起它们的命运。在70年代前,渔民们手中的捕捞工具还很传统,老妇人们在海边用竹篮来捞,出海的渔民用的是一种小型的定制网,每一次的产量都有限。但到了70年代,人造纤维材料所编制的大型网具普及起来,比如一种袖子网,放置在青鱼产卵的渔湾入口,向八面伸出袖筒状的网来,伤害力大了许多。

渔具的进步是伴随着渔船不断更新换代而来的。在中国,无序的捕捞一直到1987年才开始转变,那一年中国政府开始实施海洋捕捞渔船数量和功率总量控制制度,即“双控”制度,又从1995年起开始在渤海、黄海和东海实行伏季休渔。

李树干能够一连说出来好多种鱼的名字,在他捕捞生涯的后期,除了青鱼外,它们都无一例外的急速减少。

黄海产卵场的变化是他能想到的另一个原因。

山东沿海的民居曾经是海草房的天下,在砖石砌起来的房屋上,用晒干后的海草堆成三角形的斜尖屋顶,这样的房屋冬暖夏凉,经得起北方严酷的气候考验,用了几年后再更换掉。在青鱼滩,李树干等人的记忆里过去无处不是这样的房子。

用来造海草房屋顶的海草大多是生在滩涂和浅海的大叶海苔等野生藻类,在青鱼滩曾经算得上真正是就地取材,这些海草还给青鱼产卵提供了生境,但现在它们全都被人工种植的海带所取代。

青鱼滩村街道两边可以看到精致的小别墅。

由海带养殖所富裕起来的村庄也不再需要这些海草。在2000年以后,一场大规模的改造逐渐让齐整的楼房和小院取代了海草房,这使青鱼滩看起来和城里的任何一个新兴社区没有二致。今天,只有在极少数的地方还能看见为了旅游而保留下来的旧民屋。

“青鱼产的卵都附在海草和石头上,现在海草都没了,青鱼来了也待不住,”李树干说。

除了山东大学,国内其他一些科研机构也曾经对青鱼的人工繁殖技术和资源变化进行研究。黄海水产研究所研究员王俊记得,他们曾经委托渔民收集青鱼,却只找来30来条,研究很难继续下去,到了2000年后,黄海沿岸的变化令人感到目不暇接。“围填海搞养殖和工业排污破坏了很多滨海湿地,对渔业来说这些是非常重要的生境,没有补充(种群)就自然维持不了。”

青鱼少了,这迫使渔民开始慢慢的转产,或是划着小船到更远的地方去捕鱼。

渔村老领导们看到了养殖的前景,荣成有着发展浅海养殖的优势,那里20米等深线内的浅海水域有200多万亩。荣成市志记载,国营海水养殖试验场在1950年就开始在荣成进行小面积的海带试养,到了1958年,山东省召开首次海水养殖工作会议,推动沿海发展海带养殖,很快养殖面积就在各村扩大开来。

年纪轻一些的渔民很快就成为转产的主力,当年20岁出头的张华跃就是其一,他现在60岁了,仍然每天清晨划着船到海带田里去检查它们的长势,这可以为下一步调整海上的管护提供信息。给海带提供适宜的光照是保证它们生长的重要条件,如果光照太强,就要在绳索上挂上重物,让它们沉到更深更暗的海里。

2018年8月,张华跃驾驶自己的渔船出海捕捞。

在海上捕鱼是个艰苦的活儿,在中国其他地方的传统渔村,随着年轻人出走,那里都变成了老人和小孩留守的“棒槌型”村庄,但海带的养护和加工需要大量的劳动力,这反倒使得青鱼滩吸引了许多年轻的就业者。黄昏的时候,他们从加工厂里蹦蹦跳跳的出来,给青鱼滩带来了活力。

现在全球所食用的水产品有一半来自于养殖,其中中国的贡献就超过60%,是最大的水产生产国。中国政府在过去几十年来一直鼓励沿海发展养殖业,更是将建立超大型的海洋牧场作为重要的发展战略。

今天,游客能够乘着渔船来到海上的观景平台,在那里观看上百号人采集海带,也能够自己动手体验一把。这气氛很难让人再想起几十年的故事了,海带所带来的富庶让人们淡忘了青鱼消失之忧,只有李树干这一帮七八十岁的老渔民聚在一起打麻将时,“赶青鱼”才偶尔的出现在谈资里。

舟山沈家门,每年5月捕鱼期结束前的头几个月,这里的鱼市上到处都是整箱整箱的小黄鱼。东海渔区最大的水产品交易市场就建在沈家门码头边,渔船大多在凌晨时候陆续靠岸,有船进港,工人们也不多说话,而是利索的把三轮车停靠在旁边,按部就班的和船员配合着将鱼箱都搬上岸,再拉到市场里称重。这一切都在夜色里有条不紊的进行着,等到太阳出来,城里的早摊铺开始热闹的时候,码头上的工作已经接近尾声,只剩下零星的渔船了。

每年深冬到来年春天是东海渔民围捕小黄鱼的季节,舟山的渔民魏其勇在这里卖掉了今年最后一船渔获,他说,这个季节在距离舟山群岛不远的海域就能找到它们。它们大多在韩国济州一带过冬,回春后便开始大规模向东洄游,一直到三四月份,抵达江苏的吕泗渔场和浙江舟山群岛等海域产卵,而这时,禁渔期也就到了。

舟山沈家门码头是全国最大的水产交易市场,每天凌晨,船只就会陆续到港卸货。

小黄鱼多年来都是中国最重要的海洋经济鱼类之一。在舟山,红烧或者清蒸都是很流行的吃法,还有的渔家,会把它们晒成鱼干,但是现在已经很少有人舍得这样做了,鲜鱼价格上涨。一斤小黄鱼如今在舟山的鱼市上开价十几元,而在十年前,只要2元左右。

除了物价原因,鱼市的价格上涨与资源的退化关系很大,这只要在沈家门多跟几位渔民聊天就能知道。在刚刚过去的这个捕鱼季里,魏其勇出海9次,净赚了大约15万元,可是他认为这完全得益于鱼价的飞涨,实际上真正的渔获相比过去反而大大减少了。

“如果说10年前,一次出去能有二、三万斤,现在也就一万斤。小黄鱼呢,原来3条就有一斤了,现在大概十几条才能有一斤。”他说。

2018年4月,舟渔公司,渔民正在船上卸货。

如果在市场上稍加留意就会发现渔民们捕上来的鱼个头都小的可怜,很多的小黄鱼不足巴掌那么长。舟山所在的浙江省对18种主要的鱼类做出了最小可捕捞规格规定,比如小黄鱼要在体重50克或者体长145毫米以上才能捕捞并销售,交易市场上的许多鱼,看起来并不比这个标准要大多少。

政府的规定是为了进一步保护幼鱼资源。实际上,渔民们都知道,鱼群普遍的个体变小可以看做渔业资源退化的标志。也就是说,它们还没来得及繁衍后代就变成了人餐桌上的食物。长此以往,如果把什么都一网打尽,中国将很快面临无鱼可捕的困境。

自1990年代中期以来,高强度的捕捞已经使得中国的海洋渔业资源面临枯竭。中国是世界上拥有最多渔船的国家,占了全球总数的1/4,其中有约30万是海洋渔船。农业农村部曾经估算,中国近海合理的年捕捞量在800到1000万吨,但过去20年来实际的捕捞量都大大超过这个数字,一些年份甚至达到1300万吨。

环保组织绿色和平调查,中国近海捕捞上来的鱼中有大约30%是还没有长大的幼鱼,总重达到约400万吨,比日本全国总捕捞量还要高。

研究者发现,在高强度的捕捞压力下,小黄鱼为了适应这种变化,越来越早的发育性成熟。在1950年代时,1岁左右的鱼性成熟比例为5%,而到了1980年代变为40%,在本世纪初,这个比例扩大到74%至100%。研究的第一作者东海水产研究所研究员严力平说,鱼群会为了适应外界环境变化而发生演变,但这并不一定是一个好消息,小黄鱼鱼群的生长繁殖速度加快,它们得以更快的补充壮大鱼群,但从90年代后,这种演变不再那么明显,这可能意味着这种演化达到了“极限”,如果捕捞强度持续的加大,最终则极有可能像大黄鱼那样变得稀有。

这个故事对于上一代的渔民来说并不陌生。大、小黄鱼、带鱼和墨鱼同被视为中国人餐桌上的四大海鱼,但是现在中国人所能吃到的大黄鱼大多来自养殖场。在1974年春时,沿海许多的国营捕鱼队对大黄鱼的越冬地江外渔场进行了一次“大围剿”,这使得当年大黄鱼的产量比上一年增加了近70%。但就在那之后,大黄鱼的数量就直线下降。有研究发现,在大黄鱼资源枯竭前,鱼群也出现了提前性早熟的现象,但最终它们还是没有抵御过破坏性的捕捞。

在东海,渔船之间的竞争尤为激烈。为了在海上占据有利的位置,魏其勇和同村的几个船长们组成了团队,队伍里每当有渔船需要回港卸货时,别的渔船就会坚守在捕鱼的海域,他们这样互相轮换以保证队里的成员都有鱼可捕。“不守不行啊,下次回去就没有下网的地方了,”他说。

岸上的人看大海无边无际,但在渔民的眼里却很拥挤。有时为了争夺好的地盘,不同地区的渔民间发生冲突也不少见。魏其勇回忆说,他的渔网就被人划过口子,“船太多了,而且原来的船网少,现在一条船挂的网又多又大。”

偶尔违规使用渔具在各地的渔民中算是公开的秘密,他们并不避讳谈论这些事。从南海、东海到渤海,渔民都说,鱼越捕越少眼见着一趟出海连油钱也不保的时候,就会在大渔网中套上网眼极细的渔网,将大小鱼一网打尽。

“国家政策是好的,就是我们自己不听话,这也是没办法,”魏其勇叹说。

为了保护近海渔业资源,中国政府自1995年开始推行伏季休渔,禁止渔船在夏季鱼群的繁殖生长期出海作业,各地也都有拆解老旧渔船的指标,鼓励渔民上岸。另外,农业部还提出到2020年将国内海洋捕捞量减少到1000万吨以下,这大致相当于中国在1995年前的捕捞水平。

在魏其勇的家乡衢山岛凉峙村,眼看着东海的鱼越来越少,已经有人开始寻找别的出路。这个有着400余户人家的传统渔村在渔业鼎盛时期拥有40来条船,但现在随着年轻人外出打工、老人退休、渔民们对捕鱼业越来越缺乏信心,剩下的渔船不到过去的1/3。

旅游发展给了凉峙另一个契机。村副书记陈日东在2010年时开办了全村第一家民宿,随着衢山越来越为人所知,过去的两三年里村里竟然冒出了大大小小约80家民宿。

舟山凉峙村,魏其勇站在自家的客栈旁边。

凉峙怀抱在弯月形的沙滩中,登上村后的山丘,眼前是水天一色的景象。那样的沙滩在渔民眼里是再普通不过的样子,但随着移动社交媒体的传播,这块海滩很快成为衢山的一张名片。去年国庆长假,火爆到外来的游客拎着包都找不到足够的住处。

魏其勇夫妻也从中看到了他们的契机,他们经营的民宿在去年开业,但是生意“靠天吃饭”,竟和捕鱼有些相似,夏天旺季的时候他们两忙不过来,要请亲戚帮忙,但一到了冬天,岛上天气阴冷,没有游客,房间全都空着,这样算下来一年仍然不如捕鱼的收入。

陈日东正琢磨着如果让“海岛游”在淡季的时候也发展起来,他从浙江找到了外来的投资者,希望将民宿打造出高中低档,吸引不同需求的旅游者。“但肯定要保证绝大部分民宿都还是本地村民的,是真正有渔村味的。”他说。

“上岸能做什么啊,上岸什么也做不了。”——魏其勇

一边修着渔船,魏其勇一边嘀咕着鱼今后肯定是越来越少,自己可能也有提前上岸的一天。不过像他这样初中毕业就上了船的人,别的技能很少,转行充满了“未知”。

厦门岛以北的欧厝,清晨四点半,摩托车的车灯照亮了码头,几十位渔民穿着连体的防水裤,带着海锄头、竹筐和鱼桶如约赶来,他们跳上船出发准备去捕文昌鱼。

沿海渔民们的渔船大多已经更新换代,有了更高级的装备和更大的渔网,但是捕文昌鱼不同,渔民王志平说,他们用的都是祖辈们传下来的那一套,这种锄头比农田里用的更宽一些。

文昌鱼如今是厦门的珍稀特产,然而在1980年代前,这种其貌不扬的东西在厦门人的餐桌上并不少见,煮汤吃面的时候常用来提鲜,尤其是1950年代以前,更不稀罕。厦门那时还是全世界范围内最重要的文昌鱼渔场,历史记录年产量最高时曾达到280多吨,它们长得最大的时候也只有牙签一般细小,抓几条在手里几乎感觉不到重量。

现在,只有欧厝一地的老渔民们还会费尽心思的去捕文昌鱼。渔船向东开出去半个多小时后,停在了一弯沙洲前,这就是挖文昌鱼的地方。这天正好是小潮,海水深只到大腿。船抛下锚,王志平下海后,把竹筐和鱼桶都放在一个飘在水面的竹筏上,再绑一根胶绳把竹筏系在自己腰上。挖鱼的时候,抡起海锄头往海底去,连着海水带着泥沙一块扔进竹筐里。这么几个回合后,再利用竹筐过滤掉海里的沙,小小的文昌鱼就被淘了出来。

渔民们各个分散在这块沙洲上,大约到了9点钟光景,潮水涨高,就要返回岸上。王志平挖到的鱼装了三分之一个瓶子,掂了掂大概一二两。他从1980年代初的时候开始跟着父亲出来挖文昌鱼,那时候一个潮水大概能抓到半斤左右,再往上到他爷爷那时,一个人一天抓七八斤也没问题。

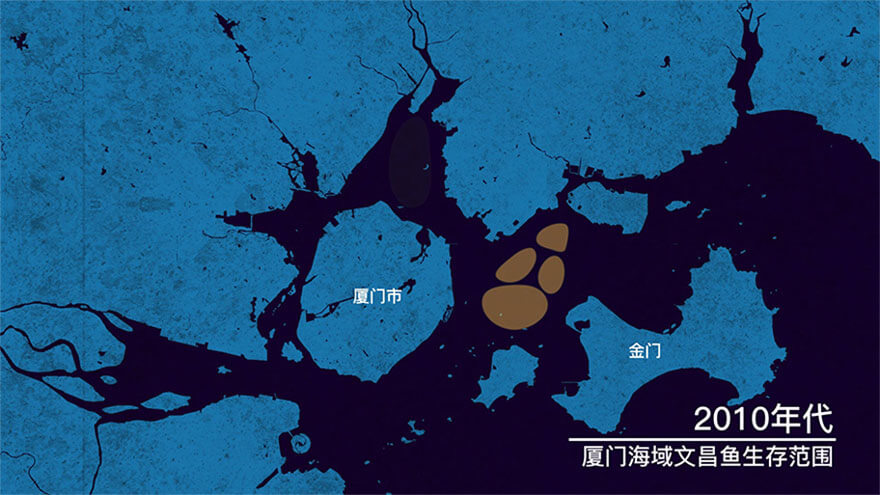

文昌鱼目前的生存范围相较于1950年代缩小了不少,渔民王志平现在只能在特定海域捞到文昌鱼。

许多的研究认为,厦门文昌鱼渔场的退化与1955年高集海堤的建成和此后大面积的滩涂围垦有关。这段海堤连接了大陆和被海峡环抱的厦门岛,海堤只在深水处留了一条狭窄的航道,其他地方都用石料填充起来,而它的东面就是当时知名的文昌鱼刘五店渔场。海堤建成几年后,厦门人发现它大大的阻碍了海水的交换,使海水自净能力下降。2010年,厦门市将堤坝改为桥梁,让海水从桥下通过,就是希望能够改善水环境,不过自海堤启用后,文昌鱼渔获量从1957年的54吨多掉到仅有几吨,再也没有恢复。

对生物学家来说,文昌鱼有着比“吃”更为重要的意义。他们发现这个物种在海洋中已经存在了5亿多年,算得上真正的活化石。更重要的是,它能代表生物进化史中重要的一环——从无脊椎动物到脊椎动物演化的过渡。

虽然长得像鱼,但文昌鱼并不是鱼。它们有脊索贯穿全身,中枢神经是贯穿脊索背面的背神经管,但是没有明显的头,只在神经管前端有膨胀起来的简单脑泡。生物学研究认为,生命正是从这种低级的形态进一步衍生出了更高级的、形形色色的脊椎动物——包括人类,他们进化出了由骨骼支撑的脊柱,也有了更复杂的神经系统。

这种特殊的地位让文昌鱼成为热门的研究对象。距离刘五店不远的厦门大学翔安校区,生命科学学院的教授王义权就建了一间专门的文昌鱼实验室。

科学虽然勾勒出物种进化的拼图,却缺乏各种生动、迷人的细节。王义权解释说,科学家相信脊椎动物大致出现在4亿年前,但究竟什么时候,是怎么从无脊椎动物演化来的却还是个迷。而他的实验室正是用文昌鱼做媒介——敲掉其中一些基因或是通过转基因技术植入外来的基因在看它如何发育,试图寻找更多物种发育和进化的未解之谜。比如,人人都习惯了身体有左右之分,但是什么遗传在控制着左右,它们正是从文昌鱼上找到了线索。

科学家第一次认识文昌鱼,还是在1774年,德国动物学家彼得帕拉斯在英国南部海岸首次采集到文昌鱼,随后,文昌鱼陆续其他温带、亚热带的沙质滩涂被发现,不过为数不多。

直到1923年,当时在厦门大学任教的美国动物学者索尔莱特拜访了刘五店的渔民,把文昌鱼渔场的情况发表在《科学》杂志上,他当时还感叹说科学研究不愁没有实验用动物了,但几十年以后,厦门文昌鱼渔场的消失就给生物学家敲响了警钟。

过去几十年来,许多研究机构都试图在实验室里繁育它们。厦门市水产研究所总工程师周仁杰的实验室,希望用经济的方法,让文昌鱼重新回到厦门海岸。

周仁杰回忆说,2004年他拿到了别人实验剩下的30对左右文昌鱼,在这之前,虽然已经有一些文昌鱼人工繁育的研究,但批量生产很少,于是他决定尝试一下。

文昌鱼大多数时候都是一头扎进海沙里,他们通过滤食海水中小型的藻类来维持生命,到了每年夏初产卵,孵化出的幼苗在海水中要过上一个月左右的漂浮生活,而后它们就需要找到一片适宜的沙地,从浮游转为底栖。在这个过程里,幼苗的死亡率很高。

文昌鱼透明而细小,需要生活在有细沙和干净的水环境中。

周仁杰认为,重要的是要给它们提供适宜的水、海藻和细沙。因为过去的类似实验成功率很低,他本来不抱希望,但等过了它们钻沙的时候,他仔细在沙里找,竟然找到了几十个苗,这让他喜出望外。拿着这个结果,第二年厦门市水产研究所正式开始批量的人工增殖实验。他们用大鱼缸装进海水和沙,模拟自然环境,当年夏天就得到了20余万尾苗,并在年底向文昌鱼保护区实施了增殖放流。

增殖放流虽然每年都在持续,但根据厦门市海洋公报,文昌鱼的数量仅在少数的年份有所回升,总的来看近十年来一直在减少,2010年时,在主要的保护海域观测到的文昌鱼大约为每平方米112尾,到了2017年,这个数字只有45尾。

临近傍晚,城市里的人们喜欢来到海边滩涂上闲逛,海岸成为城市景观的一部分。

周仁杰分析说,对海洋来说文昌鱼可算是指示物种,它们对生活环境有近乎苛刻的要求,偏爱干净又松软的浅海沙滩,对环境极为挑剔。但是今天,这些地方也是城市扩张和发展的热点地区,就在距离刘五店不远的地方,采砂船持续在海边作业,抽上来的海沙成了城市建设的基石,这对文昌鱼的生存是灭顶之灾。

“文昌鱼可以说是海洋里的指示物种”——周仁杰

在周仁杰看来,理想的情况是能够还给文昌鱼一块完全不受人类打扰的区域,在人工繁育的帮助下,在那里逐渐恢复文昌鱼的野外种群,但在今天高度城市化的厦门已经很难找到这样的地方,“只能说它们和人生活得太近了。”他说。

2009年20岁出头那会儿,还在北京读书的卓齐辉看到一则新闻,说海南和乐蟹因为海水污染等原因快绝迹了,游客去到海南,“一蟹难求”。

和乐蟹就是海里的青蟹,在海南以万宁和乐镇周边出产最多,它的蟹黄蟹膏软糯,蟹肉清甜,是岛上的四大名菜之一。对于在海南渔村长大的他来说,小时候一头扑进小海边,只挑肥的,抓都抓不完,怎么就要没有了?这个消息在心里挥之不去。

他和同在北京上学的5名好友假期回家调研,看见的是沿着滨海成片开发的池塘和高密度养殖留下的污染。他们几个学生,跑到村里劝说养殖户改变养殖方式,却被指责“不知天高地厚”。

这些挫折启发了他们动手发展和乐蟹生态养殖。2011年,他们成立了海南万宁和乐蟹保育中心,希望能够在整个区域推动生态养殖,阻断污染,重建他们理想中生态的滨海。

在生态研究者眼里,青蟹是红树林里的指示物种,广泛分布于热带、亚热带海域。它们在海中繁殖,喜欢在红树生长繁茂的海岸淤泥地中活动。广西红树林研究中心研究员吴斌介绍说,普遍公认有一种简单直观的方式评估红树林状况——如果能够给足够多的青蟹提供栖息地,它就是健康的,“青蟹是其中顶级的捕食者,像森林里的虎豹。”

但在中国,这种植物群落在很长的时间里并没有受到重视。它为海洋生物提供庇护,保护海岸线和滨海地区免受气候变化和极端天气的破坏。中国第一个红树林保护区海南东寨港在1980年就建立起来,这并没有阻止更多的红树林在此后围塘养殖和填海造地的热潮中消失。中国从2016年开始实施的湿地保护“十三五”规划中透露,与建国初期相比,现有红树林面积减少了73%之多。

当养殖像一阵风吹来时,万宁的红树林也不能幸免。

小海是中国亚热带地区最大的潟湖之一,面积近50平方公里。这个葫芦状的半咸水湖嵌在海岛东海岸线的中部,通过北部弯曲狭长的水路与大海相连。小海周边曾经红树丛生,但现在都扩建为码头、村庄和鱼塘。

在中国由北至南的海岸线上,渔民们都在抱怨渔获减少,许多人不得不上岸转业,寻求更好的营生。

滩涂开发的热潮集中在1980和1990年代。滨海滩涂有平缓和松软的土地,改造成本低,小海还是天然的咸水、半咸水库。

根据海南省政府网站记录,1970年代初,万宁为了治理洪涝,迫使小海上游河流改道入海。不过,人们很快意识到这项治水工程的短视,它切断了小海最主要的淡水来源,造成水体交换不畅。此后,随着养殖扩张,水体愈加恶化,进一步切断了小海的生态平衡。

小海北面的盐墩村就是因为养殖而发生了戏剧性变化。盐墩人过去不善捕鱼,“穷到女的都不愿意嫁过来。”养殖户叶才军说,现在村里家家都是养殖大户,反倒让周边的人羡慕。叶家的池塘里密密麻麻的养殖着几十万尾虾苗。那里通过简易的水泵和沟渠与小海相连,水抽进来大约一周后再直排出去。因为养殖密度高,增氧机得一直开着,不然鱼虾会闷死。

水质污染提高了养殖的风险。叶才军说,水还没那么差的时候,虾怎么养都长得好。但现在鱼虾生病死亡的概率增加,有时候一次亏损能达到十几万。

既做污染者,又被迫成为污染受害者,这正是小海传统养殖者面临的困境,可是这些信息往往到不了消费者那里,水产的价格一直在高位,叶说,“只要养出来就不怕卖不掉。”

在小海,卓齐辉不时看见养殖户往池塘里投药,如果兽药没用,就用人用的抗生素,这激怒了他,有一次他跳起来质问,“养出来的你敢吃吗?”

他们经营的养殖场虽然与小海也只隔着一道堤坝,引的是小海的水,但是要先经过三个净化池,池子里没别的,只有不同的藻类,让富营养化的水体通过自然沉淀和藻的吸附“瘦”下来,达到养殖用水标准后,再进入放养和乐蟹的池塘。

卓齐辉在自己的养殖场里查看青蟹的生长情况。

为了保证每一只和乐蟹都有合理的生存空间,他们大大降低了养殖密度,一亩投放和乐蟹不超过2000只,再混养植食、肉食和杂食性的鱼,这样池塘既不会挤得满满当当,也不会产生过多的废物而透支水体的净化能力。

卓齐辉把这样的养殖场看做一个活的”生态系统“,为了营造更适合和乐蟹生长的环境,他们在池塘周边种上了不同的红树,和乐蟹喜欢在红树边活动,而红树又可以进一步维持水体的平衡。这样下来,养殖产生的废水也很少,可以做到在不同的池塘间循环利用,少量的废水,经过积泥池沉淀、暴晒处理后再排出。

回到2011年,当卓齐辉和他的朋友们打算回家养蟹的时候,渔村里没人把他的话当真,毕业后他随亲戚去了遥远的苏里南经商,那正是中国低价商品在当地最受欢迎的时候,虽然走了出去,但他念念不忘要改变小海的想法。一年后,他和朋友下定决心重聚万宁,买了一张单程票回国,家人一度无法理解他的选择,父亲甚至一整年没和他说话。

卓齐辉蹲在水塘边上,他在家乡坚持了7年,仍然需要耐心才能看到改变。

几年摸索,他们的养殖场从几亩发展到约500亩。和乐蟹的蟹苗存活率低,做养殖还需要从野外获得种源,他们建立了一个繁育中心,开始和高校合作,希望做彻底的人工培育,不再到野外寻找种源。

中国的水产养殖产量在2016年超过5000万吨,过去20年来保持着高速增长,但这个产业食品安全丑闻也层出不穷,转型迫在眉睫。

“当养殖者不能以正常的方式持续生产和经营,而要以牺牲环境来换取利润,到了消费者这端,就成了食品安全问题。”——韩寒

在海南的民间智库“智渔”创始人韩寒看来,消费者虽然多关心的是食品安全问题,但这背后的实质还是环境安全。智渔致力于推动中国可持续渔业的发展,韩寒说,“当养殖者不能以正常的方式持续生产和经营,而要以牺牲环境来换取利润,到了消费者这端,就成了食品安全问题。”

小海附近另一处鱼塘,渔民正在抛洒饲料。

在小海,卓齐辉同样意识到这个问题,他们经营的一个养殖场再怎么努力,无法从根本上扭转当地环境。他算了一笔经济账,对于如果要求每一个小养殖户都建污水处理和净化系统,他们的收益不足以弥补增加的成本,只有养殖户统筹规划才能改变这样的局面。

他和他的同事制定了在养殖场恢复红树林的计划,试种了几亩,本来长势不错,但后来池塘租期一到,农户收回去就把红树给拔了。“他们觉得碍事”,卓齐辉无奈的说,在他的身后,补种的几棵矮小的红树在风里摇曳。他们的计划看起来遥遥无期。

中国各地开始在一些红树林已经被破坏的地方推行“退渔还湿”、“退耕还湿”工程。全国湿地保护“十三五”实施规划中提出到2020年要将红树林恢复到建国初期水平的目标,但由于过去大张旗鼓的改造滨海湿地,现在适宜复种红树林的土地已经极为有限。

根据广西红树林研究中心的研究,在这场雄心勃勃的改造计划中,小海的问题并不是孤例,宜林地现在大多已为海边的鱼塘虾塘占据,兼顾生计保障和生态复育将是各地政府不得不挑战的难题。

出品人 刘永钢 | 总策划 孙鉴 张俊 | 监制 吴英燕 陈荣辉 | 文字记者 石毅 | 摄影记者 伍惠源 谢匡时 | 文字编辑 王昀 石毅

图片编辑 江锦 | 视频编辑 陈曦 | 数据编辑 邹熳云 | 后期包装 张泽红 江勇 | 图表插画 黄桅 龙慧 张玥 王亚赛

产品经理 吕妍 | 页面设计 傅小凡 | 页面开发 蔺涛